von Manuel Bolz

(Quelle: UHH/M.B.)

„du wirst hier [Hamburg] zugeschmissen, überall is Sex Sex Sex – Beine offen, Beine zu.“

„officially approved (…) I have a Hurenpass.“1

let’s talk about sex baby

Als Wahlhamburger sind mir vor dem Umzug nach Hamburg die Werbe- und Marketingstrategien der Stadt aufgefallen. Medial werden verschiedenen Narrative konstruiert, die sich mit beliebten hamburgspezifischen Motiven wie dem Hafen, dem Fischmarkt oder dem Rotlichtmilieu auf der Reeperbahn befassen. Um den Tourismus nach Hamburg zu verstärken, wird das Etikett der sündigsten Meile Deutschlands propagiert.2 Dies dient als Aushängeschild für internationale Besucherinnen. Ich möchte das idealisierte Bild der Vergnügungsmeile und das Label als gesunde Stadt3 kritisch beleuchten und einen Blick auf die prekären Arbeits- bzw. Lebensverhältnisse und Gesundheitsstrukturen von Sexarbeiterinnen im Hamburger Stadtraum werfen.4

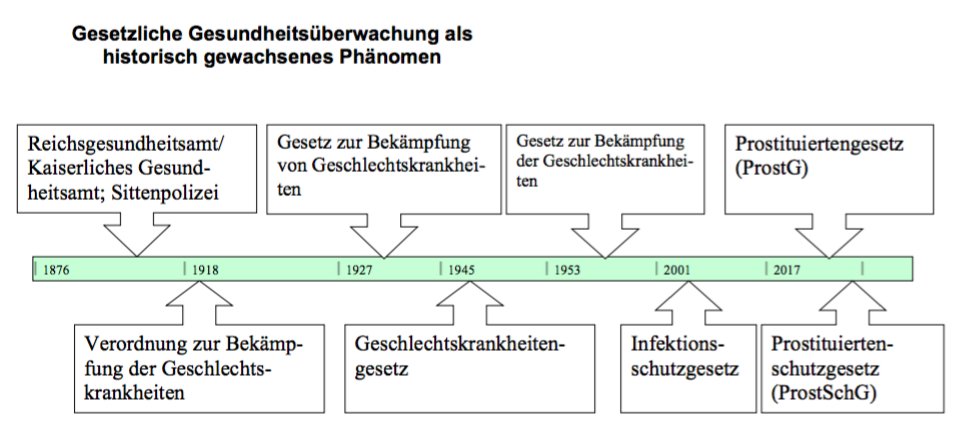

Dabei leitet mich die Frage, inwieweit institutionelle Regulierungsmaßnahmen die Gesundheitspraktiken von Sexarbeiterinnen im Hamburger Stadtraum beeinflussen. Innerhalb meiner medizinischen Kulturanalyse waren die Kategorien soziale Normen, materielle Strukturen, Verwaltungsroutinen, Wertesysteme und Rechtsordnungen bzw. verschiedene Regime der Wahrheitsproduktion erkenntnisreich.5 Die Sexarbeiterinnen befinden sich im Spannungsfeld zwischen gesundheitsregulierenden Gesetzen und der Vielzahl von sexuellen Praktiken mit ihren Gästinnen, welches Konfliktpotenzial und Reibungsmomente bürgt, die mich in meiner Forschung interessieren.6

Ausgangspunkt ist das 2017 verabschiedete Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), in dem sich Regulierungsmaßnahmen befinden, die sich an das 2002 in Kraft getretene Prostitutionsgesetz (ProstG) anschließen.7 Rechtlich etablierte dieses erstmals das Berufsfeld der Sexarbeiterin und sollte die gesellschaftliche Einstufung als sittenwidrig auflösen.8 Damit entstanden staatliche Regelungen wie die Pflicht zur Krankenversicherung und Steuerabgaben sowie das Recht auf Lohneinklage. Den Sexarbeiterinnen sollten dadurch mehr Rechte gewährt und die Marginalisierung des Berufsfeldes abgebaut werden.9 Laut der 2007 vorgenommenen Evaluation des Gesetzes durch die deutsche Bundesregierung konnten die Problembereiche von Sexarbeit jedoch nur bedingt verbessert werden, sodass diese durch das ProstSchG gelöst werden sollten.10

ProstSchG – Gesetzeslücken, Gesetzestücken

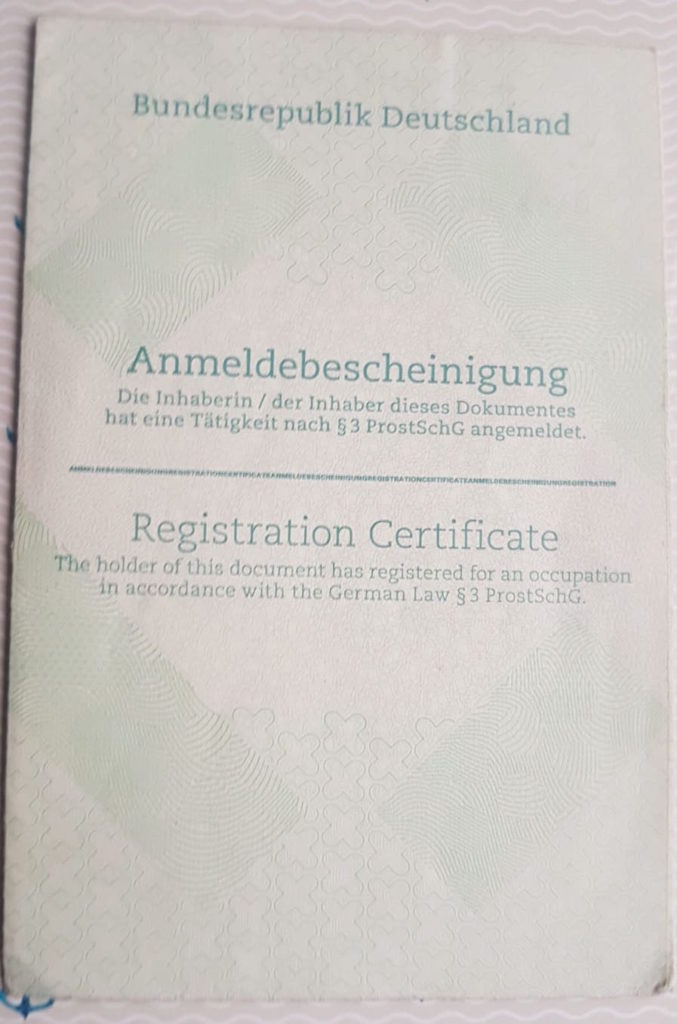

Im Zuge der Bürokratisierung wurde das Fachamt Beratungen, Erlaubnisse und Anmeldung nach dem Prostituiertenschutzgesetz (FA-BEA*Pro) geschaffen, welches als Instrument der Organisation genutzt wird. Sexarbeiterinnen müssen sich behördlich anmelden, einen Prostituiertenausweis verpflichtend mitführen, eine regelmäßige Gesundheitsberatung wahrnehmen und die Kondompflicht beachten.11 Seit dem 1. November 2018 führt das Fachamt die im Gesetz vorgeschriebenen Überwachungsmaßnahmen in Form von unangekündigten Vor-Ort-Kontrollen durch.12

Laut Gesetzestext soll die persönliche Gesundheitsberatung an die individuellen Lebenssituationen angepasst werden, jedoch auch allgemeine Fragen der Krankheitsverhütung, der Empfängnisregelung und der Schwangerschaft beantworten. Wichtig ist der hohe Grad an Vertraulichkeit, insbesondere in Zwang- und Notkontexten. Unter 21 Jahren müssen die Prostituierten alle 6 Monate, darüber hinaus alle 12 Monate, eine gesundheitliche Pflichtberatung wahrnehmen.13 Nach dem Gesundheitsgespräch wird eine Bescheinigung mit persönlichen Daten in einem Prostituiertenausweis ausgestellt. Dieser muss bei der Ausübung von sexuellen Tätigkeiten mitgeführt werden.14 Bei Verstoß drohen den Sexarbeiterinnen und Bordellbetreiberinnen Bußgelder bis zu zehntausend Euro oder dem Entzug von Erlaubnissen.15

Außerdem müssen die Prostituierten durch Meldeadressen Auskunft über ihr Wohnverhältnis geben. Soziale Hilfeeinrichtungen und Fachberatungsstellen richten trotz begrenzter Kapazitäten kostenfreie Zustelladressen ein. Migrierten Sexarbeiterinnen müssen Erlaubnisse über Beschäftigungen und Erwerbstätigkeiten nachweisen.16 Die angegebenen Daten werden nach der Anmeldung an Finanzämter übermittelt.17

In meiner Forschung untersuche ich sichtbare und unsichtbare Prostitution. Meine Akteure sind zwei heterosexuelle, professionalisierte Sexarbeiterinnen aus St. Pauli, Stadtraum Reeperbahn. Migrierte Sexabeiterinnen aus St. Georg, Stadtraum Hauptbahnhof sind im Stadtbild oftmals unterrepräsentiert, deshalb rekonstruiere ich ihre Lebenswelten aus der Sicht einer Sozialpädagogin. Dadurch möchte ich die milieuspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Gesundheitsstrukturen aufzeigen, die durch das ProstSchG generalisiert werden. Während der Forschung war es mir wichtig, die Sexarbeiterinnen nicht in eine unterdrückte Rolle zu positionieren, die gesundheitsfördernde Maßnahmen und Interventionen nötig haben. Auch meine männliche, weiße Forscherrolle reflektierte ich durchgehend in dem sensiblen Forschungsfeld.

Perspektivenwechsel

Der Forschungsbereich Sexarbeit liegt an der Schnittstelle zwischen Sozialwissenschaften und Theologie, Rechtswissenschaften, Medizin und auch der Ethnologie/Kulturanthropologie.18 Im deutschsprachigen Raum wird das Forschungsinteresse von der Sozial- und Alltagsgeschichte, den Geschichtswissenschaften sowie der Frauen- und Geschlechtergeschichte behandelt.

Es existieren Überblicks- bzw. Regionalstudien und monodisziplinäre Arbeiten zur Sexarbeitsforschung.19 Richard Evans und Regina Schulte dokumentierten erstmalig den staatlichen Umgang mit Prostitution in Deutschland und Michaela Freund-Widder verfasste ein erstes umfangreiches Werk zur Prostitutionsbekämpfung in Hamburg unter unterschiedlichen Prostitutionspolitiken. Durch dichte Beschreibung historischer Quellen aus dem Hamburger Staatsarchiv zeigt sie staatliche Bekämpfungsmechanismen und soziale Situationen in der Sexarbeit.20 Da nach 1945 die Veröffentlichungen zu Sexarbeit im Hamburger Raum stagnieren, besteht Forschungsbedarf bei der historischen Aufarbeitung von staatlichen Reglementierungen.21 Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Forschungsfeld der Sexarbeit auf die Prostituierte reduziert.22Forschungszugänge, wie beispielsweise von dem Kulturwissenschaftler Roland Girtler, betonten den exotischen Moment dieser Randkultur.23 Dies lehnt die gegenwärtige Fachlogik ab und widmet sich Organisations- und Bedeutungszuschreibungen von Akteuren der Sexarbeit.24 Die Soziologen Kahmann und Lanzerath untersuchten Problemfelder von Prostitution in Hamburg und die Rolle von Behörden.25 Dabei fokussieren sie Regulierungsmaßnahmen des Gesetzgebers, Milieustrukturen und soziale Auswirkungen der Institutionalisierung.26

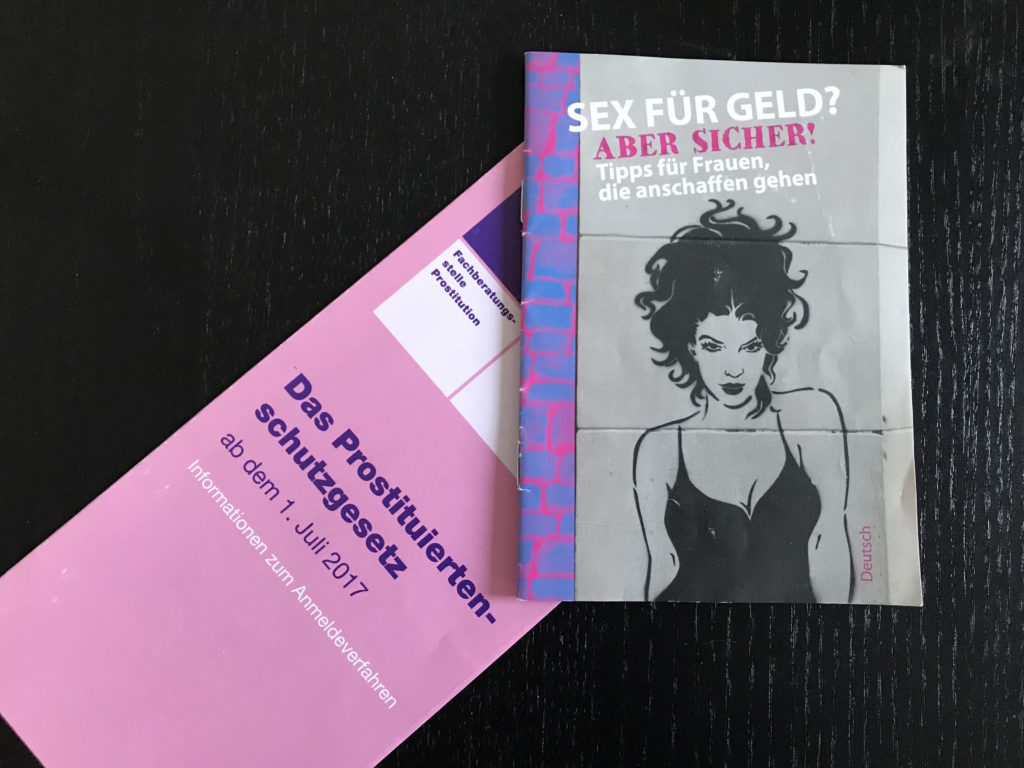

Anfänge einer gegenwärtigen Prostitutionspolitik etablierten sich seit dem letzten Jahrhundert.27 Die Überwachung und Bestrafung von Sexarbeit ist historisch gewachsen und im Hamburger Stadtraum seit dem Ende der Kaiserzeit, in der Weimarer Republik, im „Dritten Reich“ und in der Nachkriegszeit rechtlich verankert. Dabei verfolgten politische Institutionen wie Gesundheitsämter, Medizinerinnen, Polizistinnen und Sozialfürsorgerinnen durch ökonomische, moralische oder religiöse Motivationen Prostitutionsbekämpfung durch Zwangsregistrierungen oder Entmündigungen.28 Während der NS-Zeit etablierten sich Kontrollmechanismen und Zwangsmaßnahmen in Form von Gefängnisstrafen, Zwangssterilisationen, Einlieferungen und Ermordungen.29 Beschwerden über Kennzeichnung und Behandlung oder Flucht vor staatlicher Verfolgung wurden durch etablierte Machtstrukturen bestraft.30

Sexarbeiterinnen wurden als Risikogruppe für sexuell übertragbare Krankheiten eingestuft und mussten sich regelmäßigen medizinischen Zwangsuntersuchungen und unangekündigten Kontrollen durch Sozialarbeiterinnen und Gesundheitsaufseherinnen unterziehen.31 Bei Abweichung kam es zu Ordnungsstrafen und bei Häufung an einem Standort sogar zu Sperrgebietsverordnungen.32

Das Verwaltungsfeld von Prostitution birgt Konfliktpotenzial durch verschiedene Akteursgruppen wie Ordnungs- und Gesundheitsämter, Polizeibehörden, staatlichen oder nicht staatlichen Fachberatungsstellen.33 Die Gesundheitsämter können die Gesundheitsrechte der Sexarbeiterinnen einschränken, durch namentliche und polizeiliche Zwangskontrollen und der damit verbundenen Aufhebung der Anonymisierung entstehen jedoch Abwehrhaltungen und Fluchtreaktionen der Sexarbeiterinnen.34

Zwischen Milieugrenzen und Gesetzen

Der Zugang zum Forschungsfeld der Sexarbeit gestalte sich schwierig. Formale Anfragen im Namen der Universität wurden von den Behörden aufgrund von Sensibilität gegenüber der Akteursgruppe und des Datenschutzes abgelehnt. Durch eine E-mailanfrage und dem dadurch entstandenen Interview mit einer unabhängigen Fachberatungsstelle wurde ich auf einzelne Etablissements aufmerksam, die Interviewanfragen erneut ablehnten. Auch Hamburger Gesundheitsbehörden zeigten kein Interesse an meinem Forschungsdesign oder versuchten es in eine bestimmte Richtung zu lenken. Dies waren Hinweise für die schwierigen Zugangsmöglichkeiten und Eigenlogiken der Milieus.

Erst durch eine Kommilitonin und eine Arbeitskollegin meines Nebenjobs konnte ich zwei Interviewpartnerinnen gewinnen, welche durch jahrelange Erfahrung Teil des Hamburger Milieus sind.35 Die Gespräche geben Einblicke in das Alltagsleben von Sexarbeiterinnen und den Einfluss des ProstSchG auf ihre Lebenswelten. Außerdem habe ich eine unabhängige Beratungsstelle mit zwei Standorten interviewt, um Einblick in die sozialpädagogische und medizinische Arbeit zu bekommen.

Mein Forschungsfeld sind die beiden Milieustandorte St. Georg, Stadtraum Hauptbahnhof und St. Pauli, Stadtraum Reeperbahn. Ich vernachlässige bestimmte Etablissements wie Sex-Studios, Apartment-Girls oder Straßenstrichs und fokussiere nur einen kleinen Teilbereich der nicht sichtbaren Prostitution. Außerdem war die teilnehmende Beobachtung bzw. Feldforschung durch die Milieustrukturen nicht fruchtbar und zeigte bezüglich des sensiblen Forschungsfeldes Grenzen auf.36 Durch die nationale Medienberichterstattung wurden verschiedene Narrationen über das ProstSchG verbreitet. In meiner Diskursanalyse untersuchte ich die Online-Präsens diverser Printmedien und konzentrierte mich auf Motive und Erzählformen während des Gesetzesentwurfes bis hin zur Verabschiedung.37

Die Beratungsstelle wies mich auf grundlegenden Strukturen der beiden Hamburger Milieus hin: Die Reeperbahn im Stadtteil St. Pauli zeichnet sich durch professionalisierte und institutionalisierte Sexarbeit aus, die sich in Bordelle und Laufhäuser materialisiert hat. Die Milieustruktur stellt eine Heterotopie38 dar, mit in Netzwerken organisierten Clans und Gangs. Laut Beratungsstelle wird jeglicher Kontakt zur Öffentlichkeit untersagt. Es gibt hierarchische Ordnungssysteme, die nur teilweise von administrativen Verwaltungorganen der Stadt Hamburg reguliert und kontrolliert werden können. Dieser Stadtraum zeichnet sich durch habituell geprägte Handlungsmuster und standortgebundenem Wissen aus.

(Quelle: francescoronge)

Während in St. Pauli Sexarbeit durch die Stadt glorifiziert wird, arbeiten in St. Georg Sexarbeiterinnen mit Migrationshintergrund in prekären Arbeits- und Lebenssituationen. Die Sozialisationsformen in den Herkunftsländern und kulturelle Prägungen beeinflussen das individuelle Handeln der Sexarbeiterinnen. Das Milieu in St. Georg ist von Armut geprägt und die Sexarbeiterinnen stehen staatlichen Instanzen misstrauisch gegenüber. Das Niveau von sozialer und gesundheitlicher Beratung variiert zwischen den Herkunftsländern. Viele migrierte Sexarbeiterinnen haben in der Vergangenheit schlechte Erfahrung mit Beratungsstellen gemacht. In den Herkunftsregimen waren Beratungsangebote politisch motiviert und trugen versteckte Kosten. Die Hamburger Fachberatungseinrichtungen fördern deshalb niedrigschwellige, abwartende und akzeptierende Beratungsformen. Die Behörden bilden durch das Gesetz jedoch nicht über einen längeren Zeitraum Vertrauen auf, sondern fordern bereits beim Erstgespräch uneingeschränkte Offenheit der Sexarbeiterinnen bezüglich ihrer Lebens- und Arbeitssituationen. Anhand dieser Gespräche möchten die Behörden Zwangslagen erkennen.

Beratungsstellen – städtischer Sch(m)utzraum?!

Neben der offiziellen Gesundheitsbehörde der Stadt Hamburg gibt es unabhängige institutionalisierte Beratungsstellen im Stadtraum. Meine Interviewpartnerin Tanja ist eine dreißigjährige Sozialpädagogin und arbeitet neben einer Juristin, Ärztin und Psychologin seit mehreren Jahren in den Standorten St. Georg und St. Pauli. Durch das Gespräch mit ihr bekam ich Einblick in die professionalisierte mehrsprachige Beratungsperspektive von Sexarbeit und deren medizinischen Aufgaben in den Milieus. Die Anonymisierung der Sexarbeiterinnen innerhalb der Fachberatungsstelle fördert die freiwillige Nutzung.

Die Lebenssituationen von migrierten Sexarbeiterinnen aus Osteuropa und Subsahara-Afrika in St. Georg sind durch Prekarität in Form von Wohnungslosigkeit, Konsumverhalten, fehlenden gesicherten Mietverhältnissen und der Abwesenheit von existenzsichernden Leistungen geprägt. Mangelnde Versorgung und Hygiene beeinflussen die Gesundheit einzelner Sexarbeiterinnen, besonders wenn alltägliche Praktiken wie essen, duschen oder Wäsche waschen erschwert sind. Viele Migrantinnen haben wenig Schulbildung genossen, mit Sprachbarrieren zu kämpfen und sind zeitlich und räumlich schlecht in Hamburg orientiert.39 Anstatt in professionalisierten Prostitutionsmilieus wie der Hamburger Reeperbahn zu arbeiten, agieren sie durch ihre Situationen im Stadtraum Hauptbahnhof in einer eingeschränkten Handlungsreichweite.

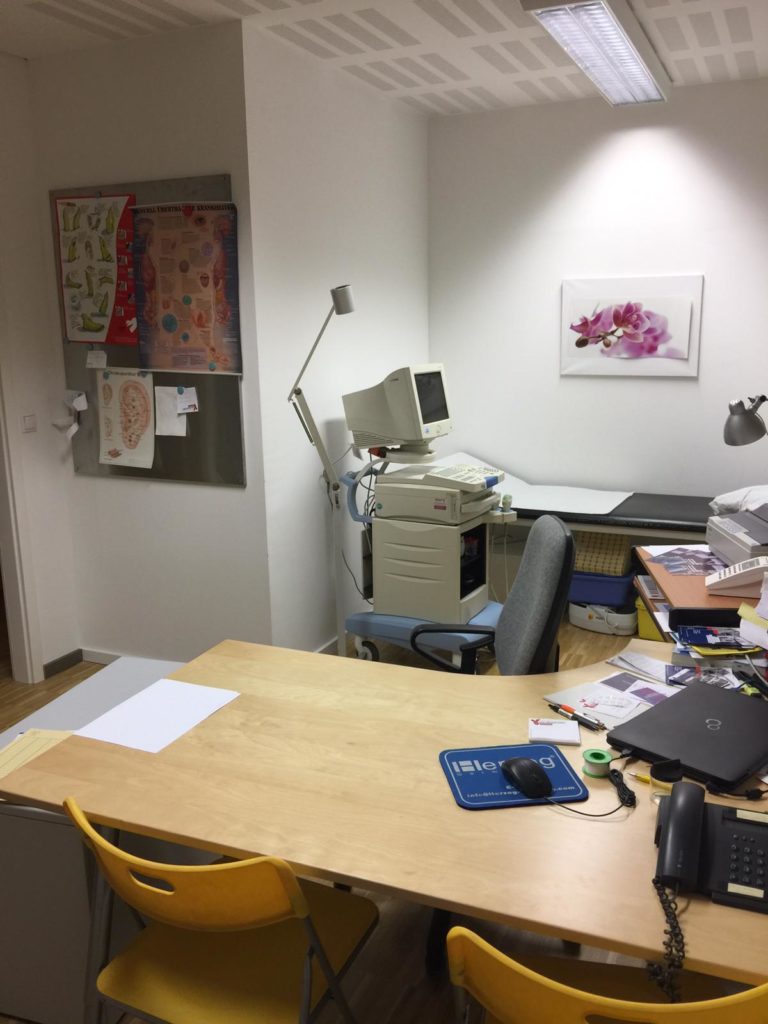

Entgegen dem ProstSchG bietet die Beratungsstelle aktive Unterstützungsmöglichkeiten an. Die medizinische Versorgung erfolgt nicht durch eine Gynäkologin, sondern durch eine Allgemeinmedizinerin. Durch interne Netzwerke der Standorte kann bei Bedarf jedoch auf das Ärzteteam anderer Einrichtungen zugegriffen werden. Im Standort erfolgt keine Verweisberatung, es wird also nicht aufgrund verschiedener Symptome oder Krankheitsbilder diagnostiziert und an Fachärzte weitergeleitet, sondern die Sozialarbeiterinnen begleiten die Prostituierten beim Ärztegang. Die soziale Komponente steht im Vordergrund, indem den Sexarbeiterinnen bei medizinischen und gesundheitsspezifischen Fragen sowie zu Themen wie Wohnung, Ausstieg oder Sozialleistungen geholfen wird.40

Quelle: T.K.

Quelle: T.K.

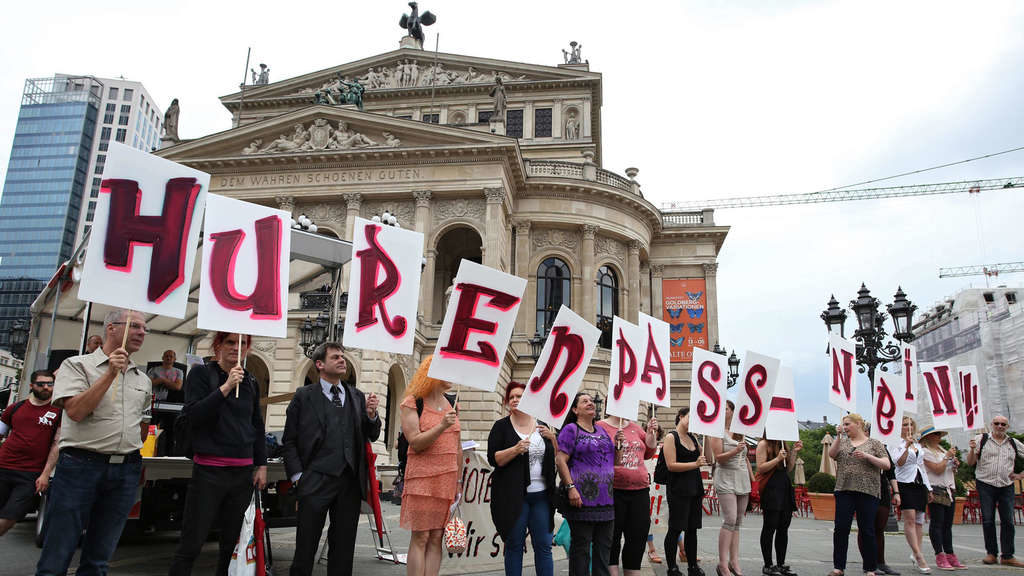

Die Beratungsstelle kritisiert die Ausweisung und Rechtfertigung des Berufsbildes der Sexarbeiterinnen. Die Materialisierung und Kennzeichnung der Beratung in einen Prostituiertenausweis erinnere an die Zeit des Nationalsozialismus. In einem ohnehin schon durch Erpressung, Kontrolle, Kriminalität und Gewalt gefährdetem Milieu, bietet dieser Ausweis eine zusätzliche Gefahrenquelle. In der Vergangenheit kam es zu Manipulationen und Betrügereien durch Gästinnen, in dem diese sich als Behördenmitarbeiterinnen ausgaben und Frauen unter Druck setzten. Sie wollten die Ausweise der Frauen sehen, sonst drohten sie mit Anzeigen.41

Als unabhängige Einrichtung distanziert sich die Beratungsstelle von dem ProstSchG. Laut Tanja lassen sich Auswirkungen des ProstSchG erst in ein paar Jahren erkennen. Nach der Anmeldung werden langsam die Verpflichtungen des Gesetzes, wie die Steuererklärung, eingefordert. Tanja bezweifelt, dass dies alle Sexarbeiterinnen tuen werden. Um diese zum Thema Steuern zu beraten, bilden sich die Einrichtungen intern kontinuierlich fort. Die Beratungsstelle sieht sich im Zuge des Gesetzes mit neuen Aufgaben konfrontiert. Sie möchte zwischen Steuerberatern Netzwerke schaffen, jedoch blockieren oft gesellschaftliche Stigmatisierung entwicklungsfördernde Prozesse. Viele Regulierungen sind kritisch zu hinterfragen. Das Gesetz und der Prostituiertenausweis erfüllen nicht die intendierten Schutzfunktionen. Mit steigenden Kontrollen der Behörden würden Bordelle geschlossen und Frauen gefährdet werden. Durch die hohe Mobilität von Sexarbeiterinnen werden schon Grundvoraussetzungen des Gesetzes nicht erfüllt.

Sexarbeiterinnen bemängeln die auflösende Anonymisierung, wenn ein Alias-Name gewählt werden darf, die Informationen aber durch offizielle Dokumente bestätigt werden müssen. Außerdem sind diejenigen, die durch Migration oder Menschenhandel keine persönlichen Dokumente besitzen, maßgeblich benachteiligt und wohnungs- und obdachlose Sexarbeiterinnen werden durch das Gesetz kategorisch ausgeschlossen. Der Forderung nach einer gültigen Arbeitserlaubnis können migrierte Sexarbeiterinnen ohne gültige Visa und ungeklärten Aufenthaltsstatus nicht nachkommen. Obwohl der Stadtraum St. Georg Sperrbezirk und Prostitution dort strafbar ist, üben die Frauen Sexarbeit aus und bezahlen die hohen Geldbußen.42

Quelle: T.K.

Quelle: T.K.

Die Beratungsstellen befürchten, dass sich Sexarbeit aufgrund von Angst vor Zwangskontrollen in verstärkt unsichtbare Bereiche verlagert, die für sie nicht mehr erreichbar sein werden. Sie sehen sich verpflichtet, die Frauen gesundheitlich aufzuklären und zu informieren und haben aufgrund des Gesetzes Flyer in mehreren Sprachen entwickelt.43

Viele Sexarbeiterinnen fühlen Scham, wenn sie die fachstelleninterne Allgemeinärztin Kerstin besuchen. Trotz der einfühlsamen und empathischen Art werden durch Sozialisation und kulturelle Prägung in den Herkunftsländern Gesundheitssysteme und Ärztinnen negativ konnotiert. Dadurch ist der medizinische Zugang erschwert. Die Beratungsstelle sieht sich in der Vermittlerfunktion und versucht Vertrauen gegenüber sozialer und gesundheitlicher Beratung aufzubauen, beispielsweise durch das kostenlose Verschreiben der Pille oder der Behandlung von Geschlechtskrankheiten. Die Beratungsstelle bietet Behandlungen, niedrigschwellige Angebote und kostenlose Medikamente an. Vor allem bei hohen Krankheitsquoten in der Winterzeit können sich Frauen in der Sexarbeit, nicht wie Akteure in gesicherten Lebensverhältnissen, krankschreiben. Durch die prekären Arbeits – und Lebenssituationen sind die Ärztinnen bei der Behandlung mit spezifischen Problemen und kulturellen Herausforderungen konfrontiert, Frauen trieben in zwei Jahren bis zu vier Mal ab.44 Die Verhinderung von gesundheitlichen Beratungsgesprächen ist für Bordellbetreiberinnen strafbar, jedoch ist die Durchführung von Kontrollen in Standorten in Hamburg mit Schwierigkeiten verbunden. Die Beratungen sind in beiden Milieustandorten akzeptiert, obwohl viele Frauen keine Beratung wünschen oder sich aufgrund von Milieustrukturen nicht beraten lassen dürfen.

Gesundheitsfördernde Praktiken sind das kostenlose Verteilen von Präventionsmitteln wie Kondomen oder Gleitmitteln. Die Beratungsstelle betreibt sexuelle Aufklärung und möchte die Sexarbeiterinnen zum Safe Sex ermuntern. Dadurch sollen Geschlechtskrankheiten vermieden und Empfängnisverhütung durch Spirale oder Hormonkette betont werden. Der Einsatz ist für die Frauen kostenlos und vollkommen anonymisiert. Wenn Frauen die Pille ablehnen, sollen Schwangerschaftsabbrüche zum Schutz durch alternative Praktiken gewährleistet werden.45 Viele von ihnen empfinden Schulgefühle aufgrund von gesundheitlichem und sozialem Beratungsbedarf. Sexarbeiterinnen in professionalisierten Milieus sehen sich nicht als Klientel von sozialer Arbeit im medizinischen Bereich. Die dortigen Sexarbeiterinnen haben Gesundheitspraxen routinisiert, beispielsweise gehen alle zum selben Zahnarzt.

Nadja – der Hurenpass, der Hurenpass

Meine zweite Interviewpartnerin ist Nadja, eine dreißigjährige Sexarbeiterin aus St. Pauli. Nadja hat sich als Wahlhamburgerin schon seit ihrer Jugend mit dem Berufsbild auseinandergesetzt und hat durch ihre Arbeit in einem Sexshop bzw. einer Fetischboutique Kontakt zu einem professionellen Studio aufgebaut, in dem sie anfing zu arbeiten. Dabei konnte sie Wissen bezüglich Gesundheitsmaßnahmen durch ihre jahrelange Erfahrung in der Pflege einbringen. Durch ihren beruflichen Hintergrund kennt Nadja den Umgang mit sauberen Arbeitspraktiken. Ihr sind medizinische Maßnahmen zur Hygieneerhaltung aus den Pflegeinrichtungen bekannt. Im Studio verhütet sie bei allen sexuellen Praktiken.

Nadja fällt laut ProstSchG unter die anmeldepflichtigen Sexarbeiterinnen. Sie hat einen Prostituiertenausweis, den sie ironisiert als „Hurenpass“ bezeichnet und sich dadurch aneignet. Gesundheitliche Beratung gehört für sie zum Berufsfeld dazu. Sauberkeit und geschützter Sex sind für sie selbstverständlich. Nadja besuchte die gesundheitliche Pflichtberatung der Behörde. Im Wartezimmer des Beratungsgespräches stieß Nadja auf eine heterogene Gruppe aus männlichen, weiblichen und transsexuellen Sexarbeiterinnen. Obwohl die Gesprächsatmosphäre als angenehm gedeutet wurde, dauerte sie nur fünf Minuten. Laut Nadja werden Sexarbeiterinnen durch die Behördenmitarbeiterinnen abgetan. Für Nadja sind gesundheitliche Aufklärung, Verhütungsmittel und regelmäßige ärztliche Kontrollen Teil von Sexarbeit. Dies ist innerhalb des professionalisierten Milieus jedoch nicht bei allen der Fall.

Nadja hat in ihren Alltagspraktiken bisher keinerlei Konflikte mit dem Prostituiertenausweis gehabt. Sie trägt ihn verpflichtend bei sich, wenn sie innerhalb Deutschlands mobil praktiziert. Ihre Eltern wissen jedoch nichts von ihrer Berufswahl in der Sexarbeit. Ob der Ausweis in der Zukunft Konflikte auslösen wird oder gar Nadjas Anonymisierung aufhebt, ist in ihrem momentanen Kenntnisstand unklar. Mit den Kontrollinstanzen der Behörden hatte sie bisher keinerlei Probleme, zweifelt aber an den Kapazitäten bezüglich der praktischen Kontrollen.

Elisabeth – Hamburg (k)ein Zufluchtsort?!

Meine dritte Gesprächspartnerin Elisabeth ist eine vierzigjährige aus Spanien migrierte Sexarbeiterin und praktizierte jahrelang in St. Pauli. Sie hat gegenwärtig jedoch aufgehört in der Sexarbeit zu arbeiten und übt ihre sexuellen Vorlieben und Neigungen nur noch im privaten Rahmen aus. Durch sie bekam ich Einblick in die unterschiedlichen Sexarbeitermilieus von Spanien und Deutschland und ihren unterschiedlichen Grad an Bürokratisierung. Elisabeth kam aufgrund ihres Berufes nach Hamburg, welches durch seine Werbestrategien von Sexarbeiterinnen als beliebter Arbeits- und Wohnort präferiert wird.46

Sie arbeitete anfangs in einem Club auf der Reeperbahn, weil sie keine Hamburger Sexarbeiterinnen kannte, um in ein Milieu einzusteigen. Diese Bar hielt sich an keine gesetzlichen Regeln und brach damit Elisabeths Erwartung an einen Grad von Professionalität. Der Besitzer des Clubs erklärte Elisabeth trotz seines Wissens nicht über Gesetze und Verpflichtungen auf. Sie vermutete Ärger mit Kontrollinstanzen wie der Polizei. Bei Kontrollen ermutigte der Clubbesitzer Elisabeth zu lügen. Sie hatte Angst, bei diesen Kontrollen vom Clubbesitzer verleugnet zu werden und tat es deshalb. Sie besaß außerdem keinerlei offizielle Papiere oder Arbeitsverträge bis sie in einem unabhängigen Studio praktizierte.

Um die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten zu verhindern, stellen Verhütung und Sauberkeit des Etablissements für Elisabeth selbstverständliche Rahmenbedingungen beim Arbeiten dar. Sie hat in Spanien bereits die Erfahrung gemacht, dass Gästinnen nach ungeschütztem Sex verlangten.

Elisabeth spricht sich für eine stetige Professionalisierung des Sexarbeitsgewerbes aus, dazu zählen Steuerabgaben und Krankenkassenbeiträge. Sie erzählt, dass eine Rückkehr in die spezifische Lebenswelt nur in einem professionellen Studio erfolgen würde, mit allen notwendigen administrativen Vorgängen wie Steuerabgaben und Gesundheitskontrollen. Alle Regulierungen und Gesetze sollten in einem legalen Bereich liegen. In Spanien gibt es keine identischen Gesetze, die Milieus sind wie im Hamburger Stadtraum durch kriminelle Strukturen geprägt. Sexarbeiterinnen müssen an nicht staatliche Institutionen Schutzgelder bezahlen und die Situation verändere sich stetig. Elisabeth äußert im Kontext der Sexarbeit in spanischen Milieus die Zustimmung für eine Gesetzgebung nach deutschem Vorbild. Durch bürokratische Prozesse erhalte eine Sexarbeiterin Papiere oder die Verpflichtungen zur Krankenversicherung.

Quelle: violetshadowsphotography

Quelle: violetshadowsphotography

Kapital, Kontrolle, Konflikte – Das Gesetz als Machtinstrument

Der Einfluss von den Gesundheitsstrukturen der Sexarbeiterinnen konnte auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden. Seit Jahrhunderten versuchen Ansätze von Prostitutions- und Gesundheitspolitik(en) Gesetze zur Regelung von Sexarbeit zu formulieren. Mit Michel Foucaults Perspektive der Gouvernementalität und Biopolitik können die Verwaltungsinstanzen als Teil unterschiedlicher Machtmechanismen und Regierungsweisen des Staatsapparates beschrieben werden, dessen Hauptaufgabe die Regulierung der Sexarbeit durch die Kontrolle des Gesetzes ist.

Verschiedene Machttypen sind miteinander gekoppelt, in denen Sexualität ein Scharnier darstellt. Das körperliche Verhalten der Individuen wird durch normative Erwartungen geprägt und ist den Disziplinierungsmaßnahmen unterlegen, gleichzeitig wird ihr aber durch den Fortpflanzungscharakter Bedeutung zugeschrieben. Sexualität hat in der Gesellschaft eine privilegierte Position, da sie auf der Mikroeben den Körper, auf der Makroebene die Bevölkerung kontrolliert. Dies ist der Grund dafür, warum Sexualität Thema politischer Operationen und Eingriffe ist, Kampagnen bzw. Interventionsmöglichkeiten entstehen und der Bereich politisch durchdrungen ist.47 Prostitution kann als soziales und kulturelles Phänomen nicht losgelöst werden von den Autoritäten, welche die Sexarbeit verbieten, eindämmen und regulieren.48 Das ProstSchG dient als Machtinstrument bzw. Technologie zur staatlichen Kontrolle und Disziplinierung. Die Sexualität ist Teil des Individuums und nicht losgelöst vom Körper, gleichzeitig aber auch staatliches Kapitel und Ressource.49

Quelle: Ralf Guenther

Quelle: RolfxZoellner

Die gesundheitliche Gefährdung von Sexarbeiterinnen ist historisch gewachsen und hat sich durch die Verschiebung von staatlichen Zwangskontrollen und freiwilligen medizinischen Angeboten gewandelt. Es entsteht ein Wechselspiel verschiedener Freiheit(en), wenn sich repressive Zwangsmechanismen langsam auflösen oder die Eigenverantwortlichkeit für das Gesundheitsmanagement verlangt wird.50

Externe Vorstellungen und die tatsächlichen Bedürfnisse und Probleme von Sexarbeiterinnen im Bereich Gesundheit prägen die Beratungssituationen. Das generalisierende Gesetz vernachlässigt die Heterogenität von Lebens- und Arbeitsrealitäten der Sexarbeiterinnen in Bereichen des sozialen Umfeldes, den Ausbildungsgraden, den Migrationserfahrungen und den familiären Verhältnissen. Verpflichtungen des Gesetzes sind zu verallgemeinernd, die Flyer der Behörden zu klinisch-abstrakt und in der praktischen Arbeit kaum nutzbar. Niedrigschwellige Fachberatungsstellen versuchen dies aufzubrechen, kommen aber an ihre Kapazitätsgrenzen oder sind an Träger gebunden. Das Gesetz nimmt an, Gesundheitsfragen beschränken sich in der Sexarbeit nur auf die Prävention von sexuell übertragbaren Krankheiten. Dadurch werden jedoch potentielle gesundheitliche Probleme im Stadtraum vernachlässigt.

Kondompflicht, Kollaborationen, Körperpolitik(en) – Der Kampf um die gelehrigen Körper

In Regulierungsansätzen wird viel über Sexarbeiterinnen, jedoch nicht mit ihnen gesprochen, deshalb werden alltägliche Problematik vernachlässigt.51 Laut Gesetzgebung ist ungeschützter Sex ohne Verhütungsmittel verboten. Da durch das hohe Angebot der Wettbewerbs- und Konkurrenzdruck und die Geldnot innerhalb der Milieus enorm hoch ist, werden Flatrate-Angebote und Zusatzleistungen ohne Kondom angeboten und entgegen des Gesetzes alltäglich ausgeübt. Durch Migration entstehen rechtliche Probleme, da viele Sexarbeiterinnen keine Krankenversicherung haben. Eine kostenlose ärztliche Behandlung oder Untersuchung bei sexuellen Krankheiten, Schwangerschaftsabbrüchen und Verhütungsmethoden sind deshalb nur über eine Beratungsstelle möglich, da diese sämtliche Kosten für Medikamente und Verhütungsmittel wie Pille oder Kondome übernehmen.5253

Quelle: Bayernkurier

Quelle: epd

Sexarbeiterinnen zählen mit anderen marginalisierten Akteuren zu denjenigen Randgruppen, die in der Gesellschaft hierarchisch unten stehen und daher von Machtstrukturen und sozialer Kontrolle stark geprägt sind. Doch nicht nur die äußeren Machteinwirkungen, sondern auch die inneren Selbsttechnologien befähigen die Sexarbeiterinnen dazu, sich nach spezifischen Merkmalen zu verändern oder auch verändern zu müssen. Das ProstSchG dient als Mechanismus der Kontrolle.54 Es stellt ein Gewaltverhältnis dar, da es Machttechnologien und Selbstkontrolle verbindet. Es entstehen keine weiteren Handlungsoptionen, sondern Unterdrückung für Regierungsziele. Dabei werden Freiheit(en) vernachlässigt. Sie dienen dazu, die Sexarbeiterin als fähiges gelehriges Subjekt nach vorbestimmten Merkmalen zu formen. Die Regulierungsmaßnahmen und Verpflichtungen des Gesetzes sind Instrumente der Biomacht. Sie richten sich auf das Individuum und wirken bis in die gesellschaftliche Ebene hinein.55

Die Bürokratisierung durch das Gesetz durchdringt die Körper von Sexarbeiterinnen und löst ihre subjektive Körperlichkeit ab, vor allem durch den generalisierenden und disziplinierenden Moment der Gesetzgebung. Sexarbeiterinnen üben durch unterschiedliche Strategien individuelle Formen der Gesundheitsförderung und –Prävention aus.56 Habituelle Praktiken sind für viele Sexarbeiterinnen selbstverständlich gewordener Teil der Arbeit, welche sich durch das Gesetz verschieben, verstärken oder sogar umkehren und Aktivismus auslösen.57

Sternstunde(n) – neue Lichtblicke für die Sexarbeit?!

Verschiedene Akteure versuchen in nationalen politischen Feldern Veränderungen zu bewirken, jedoch ist Prostitutionspolitik lokal verankert und nicht durch ein national verabschiedetes und verallgemeinerndes Gesetz regulierbar. Häufig wird in diesem Bereich die Komplexität verschwiegen. Politische Akteure sollten ihre Handlungshoheit annehmen und produktiv nutzen.58 Ich plädiere deshalb zukünftig zu Collaborative Governance, eine kompromissbereite Zusammenarbeit von marginalisierten Akteursgruppen wie Sexarbeiterinnen und politischen Autoritäten mit Hinblick auf Genauigkeit, Verständlichkeit, Offenheit und Transparenz von Gesetzgebung.59 Beim ProstSchG waren Tendenzen durch die Integration von Expertinnengruppen zwar erkennbar, in wie weit sich aber die Zielgruppe der Sexarbeiterinnen tatsächlich artikulieren konnte, bleibt offen.60 Es ist eine Aufgabe der Sozial- und Geisteswissenschaften eine Brücke zwischen marginalisierten Gruppen und staatlichen Institutionen zu bilden, um Interventionsmöglichkeiten in der Zukunft möglich zu machen.61 Hier bildet die Kulturanthropologie eine Schlüsseldisziplin, in dem sie Wissen und Erkenntnisse wieder in die Forschungsfelder zurückspielt.62